4人に1人は変形性膝関節症

日本では膝(ひざ)の軟骨がすり減って起こる変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)の人は多く、自覚症状がある人は1000万人、自覚症状がない(レントゲン画像上の変化のみ)の人数も合わせると3000万人の人がいるといわれます。

赤ちゃんや子供も含めて考えても4人に1人は変形性膝関節症を患っていることになります。

今回は膝の痛みの原因として最も多い変形性膝関節症について解説し、痛みを軽減するのに効果的な温熱療法についてお伝えします。

変形性膝関節症とは

変形性膝関節症とは、膝の軟骨や半月板、靭帯(じんたい)などがすり減って、痛みや腫れ、膝関節の動かしにくさ、変形などが起こる疾患です。

原因としては、長年体重を支え続けることによる老化現象として起こる場合と、ケガや関節炎などの後遺症で起こる場合があります。

日本人はO脚の人が多いため、膝の内側に負担がかかりやすく、内側型の変形性膝関節症が多いです。

患者の性別は、女性のほうが男性よりも1.5〜2倍多く認めます。

症状

はじめは痛みや動かしにくさで気付くことが多いです。

痛みがでる場面は、床からの立ち上がりやしゃがむ動作、階段の下り、車の乗り降りなどが多いです。

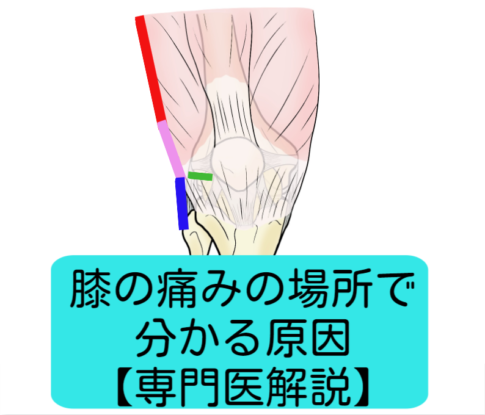

痛みが出る部位としては膝の内側が多いです。

膝を曲げ伸ばしできる範囲も徐々に狭くなってきます。

具体的には、床に膝を伸ばして座ると膝の裏に隙間ができたり、便所すわりのように膝を深く曲げることが困難になったりしてきます。

病状が進行すると、膝のお皿(膝蓋骨)の上にある袋に水が溜まって腫れたり、熱をもったりします。

さらに進行すると、関節の内側の隙間が狭くなったり、削れたりしてくるため、外見上にも変形が分かるようになります。

膝関節を支える機能が低下するため、膝が不安定になり膝崩れ(歩行時に体重がかかるとガクッと膝が抜ける感じ)が起こったりします。

歩行能力が低下するため、長距離の歩行が大変になります。特に階段の下りや下り坂では膝関節に体重の7倍の負担がかかるため、平地以外の移動は困難となります。外出をする機会が減り、閉じこもりや寝たきりのきっかけになることも多いです。

ほかの病気と見分けるポイント

関節リウマチも膝関節の痛みや腫れが起こるため見分ける必要があります。関節リウマチの場合は、両膝一緒に症状が出ることが多く、他の関節(手の指や手首など)の症状が一緒に出現したり朝起きると手がこわばっているなどの症状もあります。

夜間寝て安静にしている時も痛みがある場合は、軟骨が急激に壊死(えし)する大腿骨顆部骨壊死や骨腫瘍などの可能性があります。

レントゲンやMRI、採血検査などの精密検査をしないと分からないことが多いので、医療機関の受診が必要となります。

治療

変形性膝関節症に対しての治療は、はじめは消炎鎮痛剤(ロキソニンやカロナールなど)や外用剤(湿布や塗り薬)、リハビリテーション(運動療法、物理療法)、関節注射(ヒアルロン酸の注入)で症状の緩和を行いますが、進行すれば人工関節や骨切り術などの手術を行います。

物理療法とは、水、熱、光、電気、機械的な力など種々の物理的作用要素を用いて行う治療法の総称です。温泉で治療する湯治も物理療法の一種です。

物理療法のなかでも医療機関で頻繁に行われるのが温熱療法です。

整形外科医がリハビリテーションをオーダーする際、手術後以外の方にはほぼ全例で運動療法とセットで温熱療法を指示します。

温熱療法の定義は

熱、電磁波、超音波等のエネルギーを生体に供給し、最終的に熱エネルギーが生体に加わることで、循環の改善や疼痛の軽減、リラクゼーション等の生理的反応を引き起こす治療法

です。大きく以下の3種類に分けられます。

- 乾式(乾熱式)(=赤外線治療、ホットパック等)

- 湿式(湿熱式)(=温泉療法、ホットパック、パラフィン浴等)

- 転換熱(=極超短波治療器、超音波治療器)

温熱療法は専用の器具があれば家で行うこともできます。

例えばこのような機器です。

電気治療器を用いて温めることで血行が促進されます。

血行が促進されると、筋肉や靭帯など膝を支える組織が柔らかくなり、動きがスムーズになります。

また血流が良くなることで疼痛物質が洗い流されるので、痛みが和らぎます。

さらに血流によって酸素が多く運ばれるので、細胞が活性化され、修復が促進されます。

予防

膝関節にかかる負担を減らすことば予防になります。

具体的には

- 階段や段差を避ける

- 手すりを設置する

- 杖やシルバーカー(歩行器)を使用する

- 膝装具を使用する

- インソール(靴の中敷き)を使用する

- 膝関節周囲の筋力を鍛える

- 体重が増えないような食習慣を心がける

- 体重が増えないよう散歩やエアロバイク、水中ウォーキングなどを行う

といったことになります。

コメントを残す